建築材料実習でコンクリート材料について学びました

コンクリート材料実習は本専攻だけでなく鳥取県人材育成センター土木科の学生さんと一緒に学びます。以前は本専攻と育成センターが同じ民間企業から同じ指導を別々に受けていましたが、昨年より共同で授業を行う事になりました。

先週の6月11日に生コン製造会社の方からコンクリートのことについて学びました。

学生の声

・実際の工場に行くと、とても広い敷地で、コンクリートを作る建物の高さは10m以上ありました。中に入ってみると無人で別棟からコンピューターで操作していることがわかりました。

・一番高いところに砂や砕石がベルトコンベヤーで運ばれ、順次下に行くにしたがってセメント、水が混ぜられ最後は生コン車に積み込こまれるようすを見ることができました。

[caption id="attachment_600" align="alignnone" width="300"] 企業の方からの講義[/caption][caption id="attachment_601" align="alignnone" width="300"]

企業の方からの講義[/caption][caption id="attachment_601" align="alignnone" width="300"] 生コン工場のコンピューター制御室[/caption]

生コン工場のコンピューター制御室[/caption]

平成27年6月17日

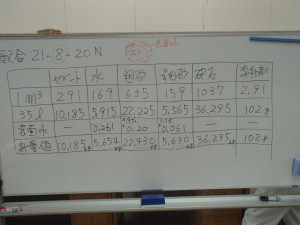

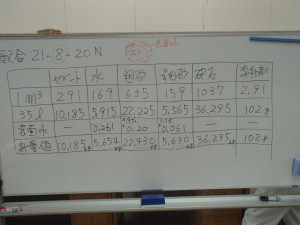

県人材育成センター実習室で実際に生コンクリートを作成しました。ここで作成した生コンクリートは4週間後に圧縮試験をして設定をした強度が得られるか確認します。

学生の声

・各資材の計量が大変でした。計算通りの強度を出すには正確に計量することでした。

・計量後の資材をミキサーで練り、できたコンクリートの状態を計測しました。求める値になっていたので、4週間後の強度が気になります。

[caption id="attachment_602" align="alignnone" width="300"] 設計配合表です[/caption][caption id="attachment_603" align="alignnone" width="300"]

設計配合表です[/caption][caption id="attachment_603" align="alignnone" width="300"] セメント計量[/caption][caption id="attachment_604" align="alignnone" width="300"]

セメント計量[/caption][caption id="attachment_604" align="alignnone" width="300"] 砂計量[/caption][caption id="attachment_605" align="alignnone" width="300"]

砂計量[/caption][caption id="attachment_605" align="alignnone" width="300"] 水計量[/caption][caption id="attachment_606" align="alignnone" width="300"]

水計量[/caption][caption id="attachment_606" align="alignnone" width="300"] スランプ試験[/caption]

スランプ試験[/caption]

平成27年6月18日

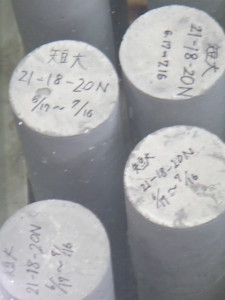

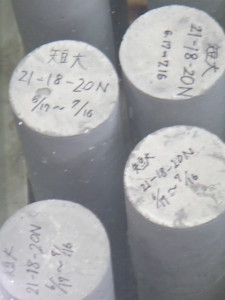

昨日作成した試験体にキャッピング(圧力が均等になるように表面をペーストで塗り水平にします)する作業が主です。作業の前に供試体型枠に設計強度など必要事項を書き込みます。

学生の声

・ペースト(セメントを水で練ったもの)を作る時の水加減が難しかった。少しの量で柔らかさが変わるので大変でした。

[caption id="attachment_607" align="alignnone" width="300"] レイタンス(不純物)の清掃[/caption][caption id="attachment_608" align="alignnone" width="300"]

レイタンス(不純物)の清掃[/caption][caption id="attachment_608" align="alignnone" width="300"] ペーストでキャッピング[/caption][caption id="attachment_609" align="alignnone" width="300"]

ペーストでキャッピング[/caption][caption id="attachment_609" align="alignnone" width="300"] 抑えガラス(表面を平らにするため)[/caption]

抑えガラス(表面を平らにするため)[/caption]

平成27年6月19日

本日で三日目となり、脱型枠作業の後、水中養生に移ります。なぜ水中養生をしなければならないのか、その理由は、コンクリートが固まるためには水分が必要なのです。これを水和反応といいます。セメントの成分の結晶が水と反応して結びつくことによって固まりはじめ4週間かけて完全に固まります。また、水中温度は20℃前後で行います。これは、工場で作られたコンクリートの強度が正しく製造されたかを確認するためです。しかし、建設現場では建設物を水中養生はできませんので、現場内で空中養生を7日間行い強度試験の結果から現場のコンクリートの硬化状態を判断します。

学生の声

・脱型枠の仕方を企業の方に見せていただいた。先生はとても力が必要といっていましたが見ているととても簡単にできそうで安心しました。しかし、実際にしてみると、とても力が必要で、はずすコツもあることがわかりました。

[caption id="attachment_610" align="alignnone" width="300"] 脱型枠の前に設計強度の記録を写します[/caption][caption id="attachment_611" align="alignnone" width="300"]

脱型枠の前に設計強度の記録を写します[/caption][caption id="attachment_611" align="alignnone" width="300"] 脱型枠作業[/caption][caption id="attachment_612" align="alignnone" width="300"]

脱型枠作業[/caption][caption id="attachment_612" align="alignnone" width="300"] 水槽に供試体を入れる[/caption][caption id="attachment_613" align="alignnone" width="225"]

水槽に供試体を入れる[/caption][caption id="attachment_613" align="alignnone" width="225"] 水中養生[/caption]

水中養生[/caption]

先週の6月11日に生コン製造会社の方からコンクリートのことについて学びました。

学生の声

・実際の工場に行くと、とても広い敷地で、コンクリートを作る建物の高さは10m以上ありました。中に入ってみると無人で別棟からコンピューターで操作していることがわかりました。

・一番高いところに砂や砕石がベルトコンベヤーで運ばれ、順次下に行くにしたがってセメント、水が混ぜられ最後は生コン車に積み込こまれるようすを見ることができました。

[caption id="attachment_600" align="alignnone" width="300"]

企業の方からの講義[/caption][caption id="attachment_601" align="alignnone" width="300"]

企業の方からの講義[/caption][caption id="attachment_601" align="alignnone" width="300"] 生コン工場のコンピューター制御室[/caption]

生コン工場のコンピューター制御室[/caption]平成27年6月17日

県人材育成センター実習室で実際に生コンクリートを作成しました。ここで作成した生コンクリートは4週間後に圧縮試験をして設定をした強度が得られるか確認します。

学生の声

・各資材の計量が大変でした。計算通りの強度を出すには正確に計量することでした。

・計量後の資材をミキサーで練り、できたコンクリートの状態を計測しました。求める値になっていたので、4週間後の強度が気になります。

[caption id="attachment_602" align="alignnone" width="300"]

設計配合表です[/caption][caption id="attachment_603" align="alignnone" width="300"]

設計配合表です[/caption][caption id="attachment_603" align="alignnone" width="300"] セメント計量[/caption][caption id="attachment_604" align="alignnone" width="300"]

セメント計量[/caption][caption id="attachment_604" align="alignnone" width="300"] 砂計量[/caption][caption id="attachment_605" align="alignnone" width="300"]

砂計量[/caption][caption id="attachment_605" align="alignnone" width="300"] 水計量[/caption][caption id="attachment_606" align="alignnone" width="300"]

水計量[/caption][caption id="attachment_606" align="alignnone" width="300"] スランプ試験[/caption]

スランプ試験[/caption]平成27年6月18日

昨日作成した試験体にキャッピング(圧力が均等になるように表面をペーストで塗り水平にします)する作業が主です。作業の前に供試体型枠に設計強度など必要事項を書き込みます。

学生の声

・ペースト(セメントを水で練ったもの)を作る時の水加減が難しかった。少しの量で柔らかさが変わるので大変でした。

[caption id="attachment_607" align="alignnone" width="300"]

レイタンス(不純物)の清掃[/caption][caption id="attachment_608" align="alignnone" width="300"]

レイタンス(不純物)の清掃[/caption][caption id="attachment_608" align="alignnone" width="300"] ペーストでキャッピング[/caption][caption id="attachment_609" align="alignnone" width="300"]

ペーストでキャッピング[/caption][caption id="attachment_609" align="alignnone" width="300"] 抑えガラス(表面を平らにするため)[/caption]

抑えガラス(表面を平らにするため)[/caption]平成27年6月19日

本日で三日目となり、脱型枠作業の後、水中養生に移ります。なぜ水中養生をしなければならないのか、その理由は、コンクリートが固まるためには水分が必要なのです。これを水和反応といいます。セメントの成分の結晶が水と反応して結びつくことによって固まりはじめ4週間かけて完全に固まります。また、水中温度は20℃前後で行います。これは、工場で作られたコンクリートの強度が正しく製造されたかを確認するためです。しかし、建設現場では建設物を水中養生はできませんので、現場内で空中養生を7日間行い強度試験の結果から現場のコンクリートの硬化状態を判断します。

学生の声

・脱型枠の仕方を企業の方に見せていただいた。先生はとても力が必要といっていましたが見ているととても簡単にできそうで安心しました。しかし、実際にしてみると、とても力が必要で、はずすコツもあることがわかりました。

[caption id="attachment_610" align="alignnone" width="300"]

脱型枠の前に設計強度の記録を写します[/caption][caption id="attachment_611" align="alignnone" width="300"]

脱型枠の前に設計強度の記録を写します[/caption][caption id="attachment_611" align="alignnone" width="300"] 脱型枠作業[/caption][caption id="attachment_612" align="alignnone" width="300"]

脱型枠作業[/caption][caption id="attachment_612" align="alignnone" width="300"] 水槽に供試体を入れる[/caption][caption id="attachment_613" align="alignnone" width="225"]

水槽に供試体を入れる[/caption][caption id="attachment_613" align="alignnone" width="225"] 水中養生[/caption]

水中養生[/caption]