コンクリート材料実習 6月~7月

コンクリートは誰もが見たことがあると思いますが、作ったことはないと思います。

できあがったコンクリートは硬く強度もあります。授業では、実際にコンクリートを製作して、そのコンクリートの強度を確かめるところまで経験します。

簡単にコンクリートについて説明します。

コンクリートは、セメント、砂、砕石、水を混ぜ合わせて作ります。コンクリートの強度は、それぞれの材料の割合によって決まります。強度を測定するために小さな試験体をいくつか作製します。しかし、この試験体の測定値はそれぞれ異なった測定値が記録されます。なぜ、決められた強度が測定されないかを考えます。

<実習風景>

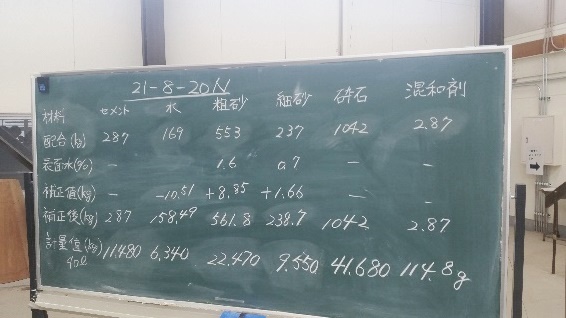

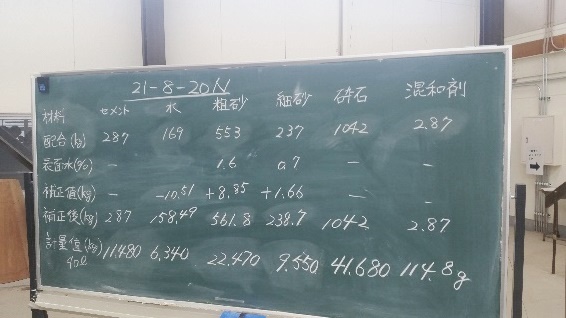

▽コンクリートの配合が黒板に表記されています。表記されている材料を計測(正確に)します。

▽セメント材の計量。計量器のメモリを真剣に見つめています。

▽すべての材料をミキサーで混ぜ合わせる。

▽混ぜ合わせてできたコンクリートの品質をチェックします。

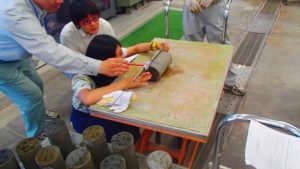

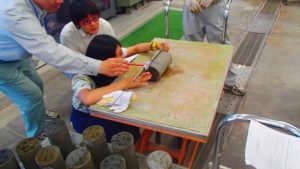

▽コンクリートが柔らかいうちに、コンクリートを試験体の型枠に決められた方法で詰めます。この詰め方によって、コンクリートの強度が左右されます。重要な作業です。

▽コンクリートを詰めた翌日の作業です。強度測定を正確に行うために、試験体の表面をまったいらにする作業です。これをキャッピングと言います。

▽キャッピングの後は一日このままにします。翌日、型枠を傷つけないように型枠を外します。この作業を脱型と言います。この後は、4週間の水中養生を行います。

▽水槽に試験体を入ている様子です。水温は20℃くらいです。この水槽に4週間漬けて養生します。

▽4週間後、水槽から取り出し計測する前に試験体を計測します。高さと断面積を計算します。

▽試験機でコンクリートの圧縮強度試験をしています。現在の試験機は自動ですので、機械にセットしてスタートボタンを押すだけです。

強度試験はまずまずの結果でした。

型枠にコンクリートを詰めるまでは一つの品質のコンクリートでしたが、詰め方によって、強度のバラツキが出ることがわかりました。

下の写真は、試験体がつぶれるまで圧力を加えてみました。試験体の中で力が斜めに加わった跡が分かります。

できあがったコンクリートは硬く強度もあります。授業では、実際にコンクリートを製作して、そのコンクリートの強度を確かめるところまで経験します。

簡単にコンクリートについて説明します。

コンクリートは、セメント、砂、砕石、水を混ぜ合わせて作ります。コンクリートの強度は、それぞれの材料の割合によって決まります。強度を測定するために小さな試験体をいくつか作製します。しかし、この試験体の測定値はそれぞれ異なった測定値が記録されます。なぜ、決められた強度が測定されないかを考えます。

<実習風景>

▽コンクリートの配合が黒板に表記されています。表記されている材料を計測(正確に)します。

▽セメント材の計量。計量器のメモリを真剣に見つめています。

▽すべての材料をミキサーで混ぜ合わせる。

▽混ぜ合わせてできたコンクリートの品質をチェックします。

▽コンクリートが柔らかいうちに、コンクリートを試験体の型枠に決められた方法で詰めます。この詰め方によって、コンクリートの強度が左右されます。重要な作業です。

▽コンクリートを詰めた翌日の作業です。強度測定を正確に行うために、試験体の表面をまったいらにする作業です。これをキャッピングと言います。

▽キャッピングの後は一日このままにします。翌日、型枠を傷つけないように型枠を外します。この作業を脱型と言います。この後は、4週間の水中養生を行います。

▽水槽に試験体を入ている様子です。水温は20℃くらいです。この水槽に4週間漬けて養生します。

▽4週間後、水槽から取り出し計測する前に試験体を計測します。高さと断面積を計算します。

▽試験機でコンクリートの圧縮強度試験をしています。現在の試験機は自動ですので、機械にセットしてスタートボタンを押すだけです。

強度試験はまずまずの結果でした。

型枠にコンクリートを詰めるまでは一つの品質のコンクリートでしたが、詰め方によって、強度のバラツキが出ることがわかりました。

下の写真は、試験体がつぶれるまで圧力を加えてみました。試験体の中で力が斜めに加わった跡が分かります。