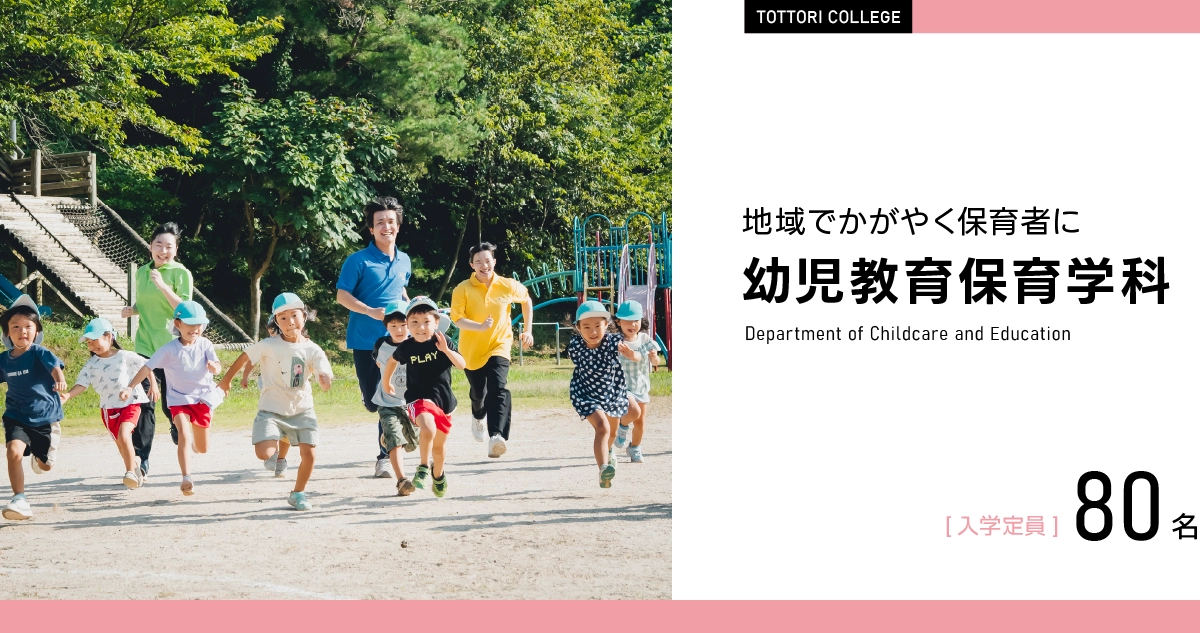

幼児教育保育学科

子どもから家族支援まで、地域に暮らすあらゆる人びとの発達や生活を支えるキーパーソンとして

地域社会のなかで、子どもの健やかな育ちを支える保育者の役割は重要度を増しています。そして、その役割は「保育」にとどまらず子育ての背景にある保護者の思いや悩みに寄り添い、地域の人びとから信頼される高度な専門職としての役割も担っています。幼児教育保育学科では、人を大切にする心を育みながら広く豊かな視野と確かな専門性を身につけ地域社会のキーパーソンとして、現場でいきいきと輝く保育者をめざします。

おしらせ ~ News & Topics ~

- 2025.06.23

- 2025.06.20

- 2025.06.13

- 2025.06.02

- 2025.05.22

- 2025.04.08

学科長からのメッセージ

社会の「まんなか」で輝く保育者へ

学科長/國本 真吾 教授

「こどもまんなか」と言われる時代です。しかし、これは決して新しいものではありません。日本が国連・子どもの権利条約を批准して以来、保育現場は常に「子どもの最善の利益」を意識して保育を行ってきました。そして、子どもの育ちを支える保育者もまた「まんなか」にいる存在です。子どもとともに保育者も輝く社会にしていくことが、今求められています。保育が社会にとっての光となる営みに、ぜひあなたも加わってみませんか?

学びのポイント

子どもたちの育ちを支え、地域社会に貢献する保育力と人間力を磨く

人間力を磨くと

幅広い教養を身につける

幅広い教養を身につける

人間性を豊かに育みながら、保育、教育、福祉、保健、心理、表現、運動など、幅広い専門知識と技能を学びます。

保育現場での実習を重視し、

実践力を鍛える

実践力を鍛える

1年次から附属こども園や地域の保育現場での実習を行い、卒業後すぐに活躍するための実践的力を鍛えます。

一人ひとりの"良さ"を

引き出すカリキュラム

引き出すカリキュラム

少人数指導、グループワークを積極的にとりいれ、きめ細かな指導で一人ひとりの得意分野を引き出すことをめざします。

学生インタビュー

“とりたん” で学ぶこと。

そこには、どんな出会いがあって、どんな未来が待ち受けているのでしょう?

四年制大学でもなく、専門学校でもなく、短期大学ならではの魅力とは?

ほんの少し先に、“とりたん” で学ぶことを選択し、未来へと踏み出した先輩たちの、等身大の“いま” をご紹介します。

子どもの気持ちに寄り添う保育士に。

幼児教育保育学科 2年 Yさん

子どもの心理について学ぶ授業がとても面白いです。行動の意図がわかってくるので、実習で理解を深めることに役立っています。たとえば子ども同士が喧嘩をしたとき、一人が泣いている裏にはもう一方の子の気持ちもあることに気づき、両方の話をていねいに聞くことの大切さを学びました。学生生活では先生方の手厚いサポートも大きな支えになっています。特に就職活動では、自分の言葉で素直に考えを伝えることが大事だとアドバイスをいただき、自信をもって面接にのぞむことができました。地元の保育所から内定をいただき、春からは念願の保育士に。一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、子どもたちと一緒に歌って踊って、楽しい保育をしたいです。

人生を変えた児童養護施設での実習。

幼児教育保育学科 2年 Yさん

子どもが好きで、地元で子どもに関わる資格を取り、仕事に携わりたいと思いました。“とりたん” を選んだ理由のひとつが、1年の前期から教育実習があるなど、豊富な実習のカリキュラムが組まれていることです。児童養護施設での実習では、10日間寝泊まりしながら子どもたちと深く関わる経験をすることができました。さまざまな背景をもつ子どもたちにとって、施設は“家” のような場所。温かい雰囲気のなかで、愛情と信頼関係をもとに、ときに厳しさを持ちながら子どもたちを支える存在になることが、施設職員としての役割だと気づきました。この経験を通じて、子どもたちが安心して成長できる環境を整える施設職員になることが大きな目標になりました。

| 時間割 (1年次/参考) |

1限 9:00~10:30 |

2限 10:45~12:15 |

3限 13:00~14:30 |

4限 14:45~16:15 |

5限 16:30~18:00 |

|---|---|---|---|---|---|

| MON | (ピアノレッスン) | 保育原理Ⅰ | 児童文化Ⅰ | 保育・教育入門 | |

| TUE | 体育Ⅰ | 子どもの造形指導法Ⅰ | 発達心理学 | 日本国憲法 | |

| WED | 情報科学 | 英語A | 音楽1 | ||

| THU | 保育内容総論 | 社会福祉 | 保育実習指導Ⅰ | ||

| FRI | 保育内容(健康) | 教育実習指導 |

地域での取り組み

「地域をキャンパスに」を実践し、学びのフィールドを広げる

学びのフィールドを地域に広げることで、より実践的な学びを得ようと試みています。保育実習や教育実習など2年間で9週間の学外実習はその代表例。保育経験を蓄積するだけではなく、地域の幼児教育・保育の現状を理解する重要な機会となります。また、学びの成果を地域に還元する機会を通じて、学習意欲を高めます。例えば、「子どもの造形指導法」(1年次)では、季節に応じた造形表現の理解のため、七夕飾りを製作し、JR倉吉駅前に飾る取り組みをしています。まさに「地域をキャンパスに」を実践しています。さらに、児童館や公民館などの主催で行われる地域のイベントは、「歌う、踊る、つくる、語る、うごく」などの保育技術を提供する絶好の機会です。学外実習だけでは補えない「実践力」を培い、不安を自信や得意へ変えるチャンスも提供してくれます。

地域に飛び出す“とりたん” の学びは、保育者としての自信や将来の地域の担い手という役割を自覚したり、ボランティア精神を学んだりする貴重な機会となっています。

地域に飛び出す“とりたん” の学びは、保育者としての自信や将来の地域の担い手という役割を自覚したり、ボランティア精神を学んだりする貴重な機会となっています。

社会で活躍する先輩たち

子どもの成長の瞬間に立ち合えることが幸せ

幼児教育保育学科 令和5年度卒業

Mさん

Mさん

仕事のやりがいは?

オマルで排泄できた、一人でズボンがはけるようになったなど、子どもの成長に立ち合える瞬間が、何よりも嬉しいですね。今まで積み重ねてきたことや、保護者の方と連携をとってきたことがつながったと感じ、やりがいを実感します。

とりたんの学びで得たものは?

子どもの発達について学んだ「乳児保育」や、子どもの病気や病児対応について学んだ「子どもの保健演習」が、大きな学びだったと実感する場面が多いです。またレポート提出などで培った期限を守って提出物を出す習慣も活かされています。

今後の目標は?

子どもたちが遊びに集中できる環境や、子どもたちの様子に合わせた遊びを考える対応力をつけ、「明日もこども園に来たい!」と思ってもらえるよう、保育スキルを上げていくことが目標です。常に笑顔を絶やさず、信頼される保育教諭になります。

[ 就職・進学実績 ]

[ 主な就職先 ]

●認定こども園 ●児童福祉施設(保育所、児童養護施設、ほか) ●幼稚園 ●障がい児(者)支援施設 ●高齢者福祉施設 ●一般企業 など

[ 進学 ]

●本学 専攻科幼児教育専攻(一年制) ●四年制大学編入(日本福祉大学、山口県立大学、中部学院大学、川崎医療福祉大学など)